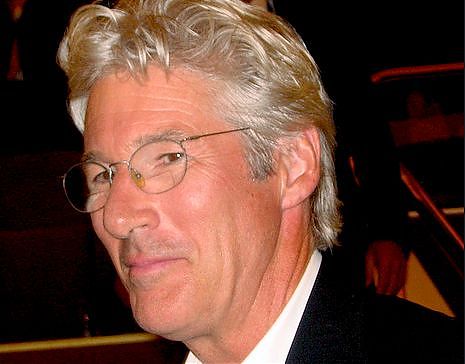

Sex symbol, attore di successo, attivista per i diritti umani. Richard Gere, 70 anni il prossimo 31 agosto, è l’emblema dell’artista impegnato, del divo hollywoodiano che forte della sua fama porta avanti battaglie politiche e per i diritti civili. Attirandosi in molti casi le antipatie dei governi, come è accaduto per via della sua posizione sul Tibet (che lo hanno reso inviso a Pechino) o più di recente per la vicenda della Open Arms (che lo hanno visto contrapposto in una polemica con Salvini). Probabilmente è nella storia della sua famiglia che vanno individuate quelle radici che ne hanno determinato il carattere e influenzato gli ideali. L’empatia per gli altri, il rispetto per le culture differenti, le battaglie a favore dei migranti sono gocce instillate nel dna da quegli antenati che nel 1620 a bordo della Mayflower, la nave carica di padri pellegrini salpati dall’Inghilterra, raggiunsero le coste americane.

Nato a Filadelfia in Pennsylvania, l’incontro con il teatro, che si rivelò dirompente, arriva ai tempi dell’università. Il passaggio dalle tavole di legno di un palcoscenico al set del cinema è rapido: il debutto è datato 1975 in un film senza gloria, “Rapporto al capo della polizia”. La svolta però è datata 1980 con quello che forse potrebbe essere definito il film simbolo che lo consacrerà al pubblico di mezzo mondo: “American Gigolò”. Due anni dopo è la volta della pellicola che ne ha celebrato il fascino, “Ufficiale gentiluomo”. Da quel momento Richard Gere, platealmente riconosciuto quale sex symbol, interpreterà ruoli spesso simili che ne faranno quasi un marchio di fabbrica: quello del play boy, dell’uomo di successo, dell’incallito sciupafemmine, dell’irresistibile amante ma anche del rassicurante padre di famiglia. Nella sua carriera ha pure portato sul grande schermo personaggi complessi come il Mr. Jones di Mike Figgins o il Re David di Bruce Beresford. Nel 1990 la sua fama raggiunge l’apice con “Pretty Woman”, la romantica storia di un manager che si innamora di una esuberante prostituta, Julia Roberts. Attrice che ritroverà poi pure in un altro cult sempre a firma di Garry Marshall, “Se scappi ti sposo”.

I suoi film hanno divertito, appassionato e soprattutto commoso: come in “Autumn in New York” accanto ad una strepitosa Winona Ryder, o in “Hachico”, una storia da lacrimoni che mette a dura prova la tenuta chi di ama gli animali. Se l’attore in questi anni ha esercitato il suo fascino sul grande schermo, figuariamoci nella vita reale. Richard Gere e le donne è un capitolo lungo che andrebbe trattato a parte. Sposato per la prima volta con la bellissima modella Cindy Crawford nel 1991, si separerà da lei 4 anni più tardi. “Credo che parte del problema della nostra relazione fosse che non siamo mai stati amici, come dei pari. Io ero giovane e lui era Richard Gere” racconterà qualche anno dopo la top model. Nel 2002 convola a nozze com l’attrice Carey Lowell da cui avrà il suo primo figlio: Homer James. Una relazione che durerà fino al 2015. Poi l’incontro con l’attuale compagna, Alejandra Silva, figlia di Ignacio Silva, famoso uomo d’affari spagnolo e vice presidente del Real Madrid e dalla quale qualche mese fa ha avuto un figlio.

Al di là della sua carriera, esiste un Richard Gere votato a favore delle battaglie pacifiste, alle quali ha speso parte della sua esistenza. Avvicinatosi ventenne al Buddismo, nel 1978 incontra il Dalai Lama in India, ed è lì che diventa un tibetano buddista praticante. Un legame con la religione o con lo stesso Dalai Lama che lo porteranno a sostenere le battaglie per l’indipendenza del Tibet. Un attivismo che non è stato perdonato dal governo di Pechino, che gli ha vietato di mettere piede in territorio cinese. “È stato determinante il mio incontro con il Dalai Lama e col Buddismo – dirà l’attore in un’intervista -. Ha cambiato la mia vita. Mi ha aiutato a liberarmi dei sensi di colpa che mi portavo dentro sin dalla nascita. Ora io sono un uomo più sereno e in pace col mondo”. Ma non c’è solo il Tibet al centro del suo impegno: le sue battaglie a favore degli ultimi del mondo, dei senza diritti, dei perseguitati è proseguito nei più disparati angoli del pianeta.

L’ultima battaglia in Italia, quando nelle scorse settimane è salito a bordo della nave Open Arms ancorata, con un carico di migranti, al largo di Lampedusa. Una presa di posizione che ha attirato su di sé le critiche del ministro degli Interni Matteo Salvini e l’odio social di molti haters che lo hanno accusato pure di ricevere fondi da ipotetici poteri occulti. Alla vigilia dei suoi 70 anni Richard Gere non intende fermarsi. “Sono sempre in cerca di qualcosa che abbia un significato, un’emozione, un’ispirazione, qualcosa che sia importante, che sia nuovo. Cerco dunque delle sceneggiature che mi sorprendano, che mi tocchino”. Essenziale per poi sorprendere lo spettatore, per toccarlo, per farlo innamorare. Chissà forse è questa la ricetta del suo successo. Il successo di un attore affascinante e impegnato.